Urbane Mitte am Gleisdreieck

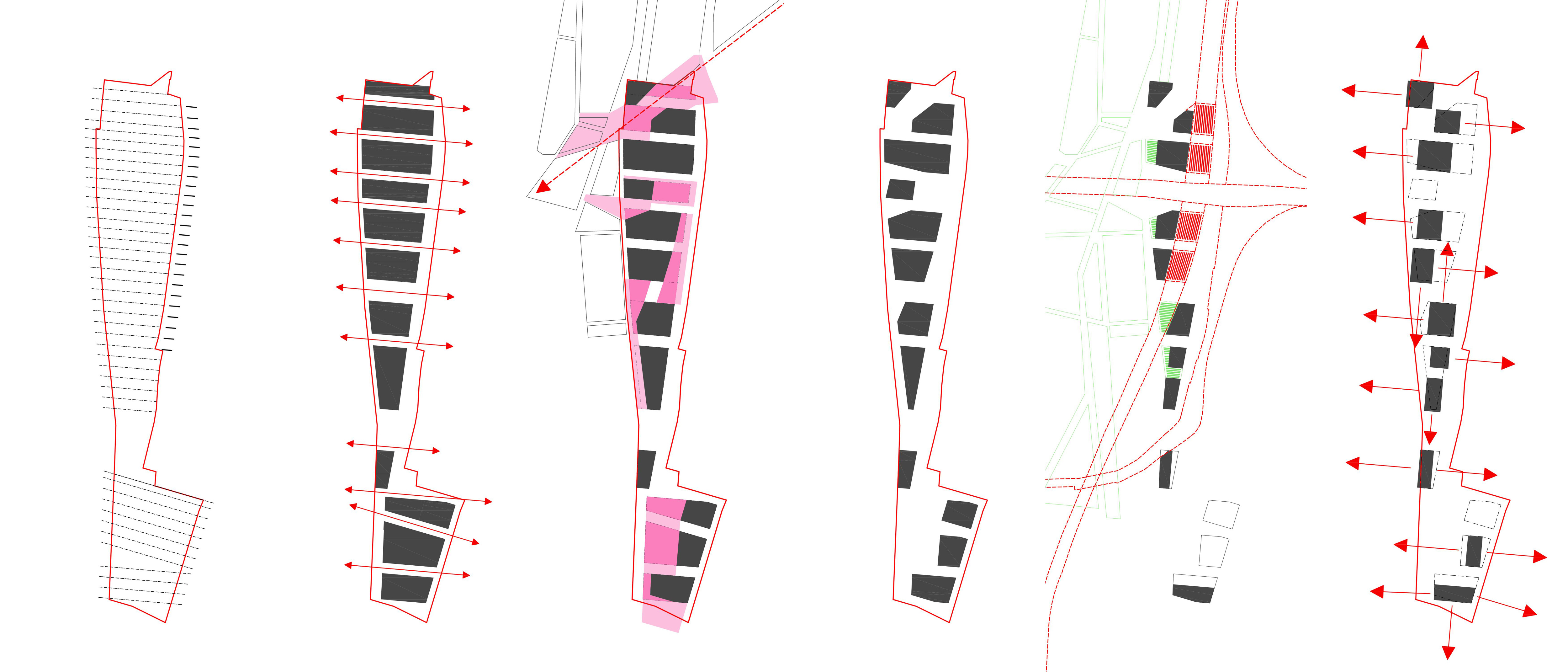

BAUKÖRPERENTWICKLUNG

Die Baukörper weichen und schmiegen sich der S21 an. Sie gliedern sich in drei Ebenen und vermitteln zwischen historischem Bestand, Park, Infrastruktur und städtischem Kontext. Terrassen wenden sich sowohl zur Parkseite als auch zum historischen Bahnhof und bespielen das Dach des Bahnhofs der S21. Dazwischen befinden sich großräumige, öffentliche und kulturelle Funktionen. Die Urbane Mitte am Gleisdreieck steht in einem komplementären Verhältnis zum Park am Gleisdreieck. Sie kontrastiert die Offenheit und Weite des Parks durch eine urbane Konzentration in der Mitte Berlins, die durch Höhe, Dichte, Kleinteiligkeit und Aneignungsfähigkeit das freizeitorientierte Programm des Parks durch urbane Aktivität ergänzt. Das neue Quartier nimmt unmittelbar Bezug auf die vorhandenen Bedingungen. Es vermittelt auf drei verschiedenen Höhenniveaus räumlich und funktional zwischen Park, historischen Bauwerken, den prägenden infrastrukturellen Elementen und dem gesamtstädtischen Kontext. Die dadurch entstehenden drei Hauptzonen sind: der "urbane Stadtsockel", die "aktiven Stadtterrassen" und die "Hochhausebene". In die Hochhauszone wird darüber hinaus eine Panoramazone eingestreut. Durch die äußeren Einflussfaktoren der drei Zonen erhält das gesamte Ensemble eine ausdrucksstarke Baukörperfigur und eine zusammenhängende Identität. Diese garantiert bei individueller Ausgestaltung der Gebäude und Fassaden eine städtische Kontinuität und eine „Vielfalt in der Einheit“.

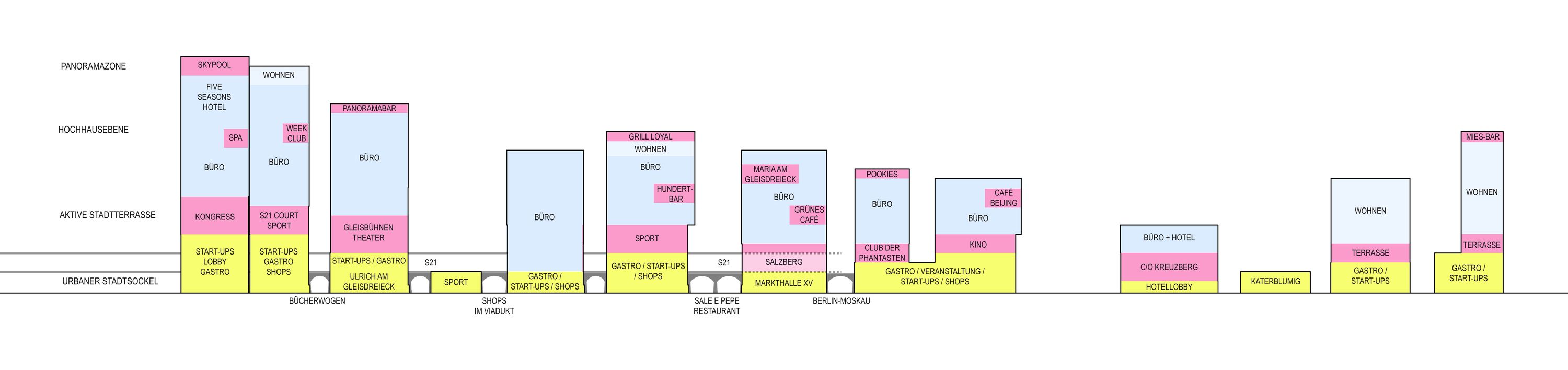

NUTZUNGSKONZEPT

Wohnen wird auf zwei Arten angeboten: Hochqualitative Hotelnutzungen befinden sich im Norden am markanten Haupteingang des Gebietes sowie im ruhigeren Süden. Permanentes Wohnen wird in Dachgeschossen im Norden und in der Mitte des Gebietes vereinzelt sowie überwiegend im ruhigeren Süden mit grandiosen Blicken über Berlin und den Park am Gleisdreieck vorgeschlagen. Die Viadukt-Bögen bieten hervorragende Bedingungen für Einzelhandel, Dienstleistung und Handwerk sowie für die Ansiedlung von Dependancen alteingesessener Berliner Gewerbe- und Gastronomiebetriebe. Ankerprogramme wie eine Sporthalle, ein großflächiger Supermarkt, eine Markthalle und eine Veranstaltungshalle, werden an strategischen Plätzen sowie S- und U-Bahnausgängen platziert, um eine durchgängige Animation des Gebietes zu garantieren. In den ruhigeren Bereichen der Erdgeschossebene und in den weiteren Ebenen des Stadtsockels werden kleinteilige und flexible Bürostrukturen untergebracht. Die über der Sockelzone liegenden Stadtterrassen beherbergen überwiegend öffentliche und semi-öffentliche Nutzungen, wie z.B. Dachterrassen, Cafés, Bars, Restaurants, Kino, Kongresszentrum, Clubs, Sport- und Freizeitprogramme. Die Hochhauszone beherbergt hauptsächlich Büroeinheiten mit unterschiedlichen Bürogrößen und Organisationsformen.

FREIRAUMKONZEPT

Die Räume und Bewegungsflächen im Erdgeschoss verbinden sich nahtlos mit der Gestaltung und dem Wegesystem des Parks sowie mit dem angrenzenden Straßenraum. Der Park fließt ins Quartier und umgekehrt. Der Bodenbelag wird als ein kontinuierlicher "Shared Space" gebildet und durch

zwei Materialien (Betonwege und Pflasterflächen) unterschiedlich texturiert, um dezent zum Aufenthalt einzuladen. Er bildet keine Barrieren oder harten Niveaukanten. Die Setzung der Bäume unterstützt die räumlichen Zusammenhänge zwischen Park und Quartier.

VERKEHR

Der Entwurf ist weitestgehend autofrei und als „Shared Space“ für Fußgänger- und Fahrradverkehr konzipiert. Entsprechend reagiert der öffentliche Raum auf bestehende Wegeführungen und Plätze des Parks am Gleisdreieck. Fahrradstellplätze und PKW-Behindertenstellplätze sind dezentral über das Grundstück verteilt, konzentrieren sich jedoch an den zentralen U- und S-Bahn-Ausgängen, um Park & Ride zu unterstützen. Der bestehende Fahrradweg bleibt in seinem Verlauf weitgehend unverändert. Der Autoverkehr wird über zwei Zufahrten im Norden über die Schöneberger Straße und im Süden über die verlängerte Trebbiner Straße in zwei Tiefgaragen mit 280 und 140 Stellplätzen geführt. An den Zufahrten befinden sich oberirdisch behindertengerechte Stellplätze.

Die Baukörper weichen und schmiegen sich der S21 an. Sie gliedern sich in drei Ebenen und vermitteln zwischen historischem Bestand, Park, Infrastruktur und städtischem Kontext. Terrassen wenden sich sowohl zur Parkseite als auch zum historischen Bahnhof und bespielen das Dach des Bahnhofs der S21. Dazwischen befinden sich großräumige, öffentliche und kulturelle Funktionen. Die Urbane Mitte am Gleisdreieck steht in einem komplementären Verhältnis zum Park am Gleisdreieck. Sie kontrastiert die Offenheit und Weite des Parks durch eine urbane Konzentration in der Mitte Berlins, die durch Höhe, Dichte, Kleinteiligkeit und Aneignungsfähigkeit das freizeitorientierte Programm des Parks durch urbane Aktivität ergänzt. Das neue Quartier nimmt unmittelbar Bezug auf die vorhandenen Bedingungen. Es vermittelt auf drei verschiedenen Höhenniveaus räumlich und funktional zwischen Park, historischen Bauwerken, den prägenden infrastrukturellen Elementen und dem gesamtstädtischen Kontext. Die dadurch entstehenden drei Hauptzonen sind: der "urbane Stadtsockel", die "aktiven Stadtterrassen" und die "Hochhausebene". In die Hochhauszone wird darüber hinaus eine Panoramazone eingestreut. Durch die äußeren Einflussfaktoren der drei Zonen erhält das gesamte Ensemble eine ausdrucksstarke Baukörperfigur und eine zusammenhängende Identität. Diese garantiert bei individueller Ausgestaltung der Gebäude und Fassaden eine städtische Kontinuität und eine „Vielfalt in der Einheit“.

NUTZUNGSKONZEPT

Wohnen wird auf zwei Arten angeboten: Hochqualitative Hotelnutzungen befinden sich im Norden am markanten Haupteingang des Gebietes sowie im ruhigeren Süden. Permanentes Wohnen wird in Dachgeschossen im Norden und in der Mitte des Gebietes vereinzelt sowie überwiegend im ruhigeren Süden mit grandiosen Blicken über Berlin und den Park am Gleisdreieck vorgeschlagen. Die Viadukt-Bögen bieten hervorragende Bedingungen für Einzelhandel, Dienstleistung und Handwerk sowie für die Ansiedlung von Dependancen alteingesessener Berliner Gewerbe- und Gastronomiebetriebe. Ankerprogramme wie eine Sporthalle, ein großflächiger Supermarkt, eine Markthalle und eine Veranstaltungshalle, werden an strategischen Plätzen sowie S- und U-Bahnausgängen platziert, um eine durchgängige Animation des Gebietes zu garantieren. In den ruhigeren Bereichen der Erdgeschossebene und in den weiteren Ebenen des Stadtsockels werden kleinteilige und flexible Bürostrukturen untergebracht. Die über der Sockelzone liegenden Stadtterrassen beherbergen überwiegend öffentliche und semi-öffentliche Nutzungen, wie z.B. Dachterrassen, Cafés, Bars, Restaurants, Kino, Kongresszentrum, Clubs, Sport- und Freizeitprogramme. Die Hochhauszone beherbergt hauptsächlich Büroeinheiten mit unterschiedlichen Bürogrößen und Organisationsformen.

FREIRAUMKONZEPT

Die Räume und Bewegungsflächen im Erdgeschoss verbinden sich nahtlos mit der Gestaltung und dem Wegesystem des Parks sowie mit dem angrenzenden Straßenraum. Der Park fließt ins Quartier und umgekehrt. Der Bodenbelag wird als ein kontinuierlicher "Shared Space" gebildet und durch

zwei Materialien (Betonwege und Pflasterflächen) unterschiedlich texturiert, um dezent zum Aufenthalt einzuladen. Er bildet keine Barrieren oder harten Niveaukanten. Die Setzung der Bäume unterstützt die räumlichen Zusammenhänge zwischen Park und Quartier.

VERKEHR

Der Entwurf ist weitestgehend autofrei und als „Shared Space“ für Fußgänger- und Fahrradverkehr konzipiert. Entsprechend reagiert der öffentliche Raum auf bestehende Wegeführungen und Plätze des Parks am Gleisdreieck. Fahrradstellplätze und PKW-Behindertenstellplätze sind dezentral über das Grundstück verteilt, konzentrieren sich jedoch an den zentralen U- und S-Bahn-Ausgängen, um Park & Ride zu unterstützen. Der bestehende Fahrradweg bleibt in seinem Verlauf weitgehend unverändert. Der Autoverkehr wird über zwei Zufahrten im Norden über die Schöneberger Straße und im Süden über die verlängerte Trebbiner Straße in zwei Tiefgaragen mit 280 und 140 Stellplätzen geführt. An den Zufahrten befinden sich oberirdisch behindertengerechte Stellplätze.

Kategorie Eingeladener Wettbewerb

Ort Park am Gleisdreieck, Berlin, Deutschland

Auftraggeber Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abteilung Planen, Bauen und Umwelt des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg, COPRO Projektentwicklung GmbH und BÜRO DR. VOGEL GMBH

Entwurf STUDIO MARS Berlin (MARS Architekten)

Team Felix Thoms, Margherita Bilato, Eugenia Assimakopoulou, Alexander von Lenthe

Fläche 40.000m² Grundstücksfläche, 104.000m² BGF

Jahr 2015

Phasen Wettbewerb, Stufe I

Projektbeteiligte TH Treibhaus + LAVALAND (Landschaftsarchitektur), Bureau Ali Saad (Städtebau)

Ort Park am Gleisdreieck, Berlin, Deutschland

Auftraggeber Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abteilung Planen, Bauen und Umwelt des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg, COPRO Projektentwicklung GmbH und BÜRO DR. VOGEL GMBH

Entwurf STUDIO MARS Berlin (MARS Architekten)

Team Felix Thoms, Margherita Bilato, Eugenia Assimakopoulou, Alexander von Lenthe

Fläche 40.000m² Grundstücksfläche, 104.000m² BGF

Jahr 2015

Phasen Wettbewerb, Stufe I

Projektbeteiligte TH Treibhaus + LAVALAND (Landschaftsarchitektur), Bureau Ali Saad (Städtebau)